日時 令和6年10月5日(土)・6日(日)

場所 ハイブ長岡(新潟県長岡市)

今回の大会は「長岡をめぐる軍事史」を共通テーマとする地方大会として、新潟県の長岡市において開催されました。長岡は、著名な海軍軍人山本五十六の出身地であり、また幕末には河井継之助を輩出して北越戊辰戦争で善戦するなど、軍事史にかかわる話題の豊富なところです。年次大会の開催地が首都圏から比較的近い距離だったことや、地元市民の方々の関心が高い共通テーマだったこともあり、当日は多くの参加者を得て盛会となりました。翌日に北越戊辰戦争の戦跡見学を主として企画した史跡研修は、参加された会員諸氏の熱心さが伝わる、充実した内容でした。

大会当日の10月5日は、10時30分から総会が開かれ、次のような議案が報告・審議されて、何れも異議なく承認されました。

第一号議案 令和五年度事業報告及び収支決算

第二号議案 令和六年度事業計画及び収支予算案

第三号議案 会則改訂

第四号議案 役員改選

今回の役員改選に伴って、新会長に庄司潤一郎氏の就任が決まり、学会の新たな執行部体制が発足しました。さらに庄司会長から就任の挨拶があり、これからの軍事史学会の運営に関する抱負を述べられました。

総会終了後、相澤淳氏(元防衛大学校教授)を講師として、「山本五十六と真珠湾」と題する基調講演がおこなわれました。この講演では、もともと日米非戦論者であった山本五十六が日米開戦に際し、日本海軍の中央部で非常に強い反対を受けていた真珠湾攻撃を断行したというギャップを取り上げ、山本はなぜどのように開戦劈頭の「攻勢」作戦を考えるようになったのか、またいつからその攻撃対象となるアメリカや真珠湾を意識するようになったのか、という問題について論じられました(詳細は四~一九頁参照)。

昼食をはさんで13時15分からは、3部会からなる個人研究発表が、次のような内容で実施されました。

第一部会 司会:齋藤達志(防衛研究所)

- 「北越戊辰戦争における小千谷方面の戦い」淺川道夫(日本大学)

- 「越後平定に関する大村益次郎の戦略眼」竹本知行(安田女子大学)

第二部会 司会:横山久幸(軍事史学会顧問)

- 「Upton’s Infantry Tactics に関する一考察―河井継之助が買った兵学書の中身―」 磯野圭作(会員)

- 「北越戊辰戦争における奥羽越列藩同盟の指揮系統についての一考察」 大塚進也(会員)

第三部会 司会:庄司潤一郎(軍事史学会会長)

- 「国民政府時期の海軍建設について」細井和彦(鈴鹿大学)

- 「レイテ地上決戦と海上機動反撃の蹉跌―台湾沖航空戦と邀撃帯構想が地上決戦に及ぼした影響―」福本正樹(陸上自衛隊教育訓練研究本部)

次いで14時50分からは、白井雅明氏(小千谷市学芸員)を講師として、「戦争遺跡から見る朝日山古戦場」と題する特別講演がおこなわれました。この講演は考古学的視点から、令和4~6年にかけて実施された調査成果をもとに、榎峠と朝日山周辺に残る戦跡についての考察を試みたものでした。まず、この調査を通じ6カ所の陣地址と40カ所以上におよぶ胸壁等の遺構が確認され、併せて実施された金属探知機による地表調査から、多数の銃弾類が発見されたことが報告されました。そして、戦跡遺構の分布が山中全域に及んでおり、それらの保存状態も良好であることから、戦史研究との照合を通じ、戊辰戦争当時の戦況を具体的に復元できる可能性が指摘されました。さらに、今後は埋蔵文化財包蔵地として戦跡遺構やそれに伴う遺物の分布状態を詳細に把握し、保存目的の発掘調査を組織的・継続的に実施して行く旨の計画案が提唱されました。

続いて15時55分からは、既出報告者である白井・淺川・竹本の3名をパネリストとして、「北越戊辰戦争」をめぐるパネルディスカッションがおこなわれました。進行にあたっては竹本氏が司会役を務め、越後進攻における東征軍の戦略、戊辰戦争期の新潟港の役割、長岡藩の軍制改革と防禦戦略、戦跡を通じて見た朝日山周辺の戦いの実相などが議論されました。

大会スケジュールの終了後、長岡グランドホテルに移動し、懇親会を18時から開催しました。今回の年次大会開催にあたって協力いただいた長岡観光コンベンション協会からは、懇親会場に地酒を提供いただき、日本酒好きの参加者が美酒を賞味するなど、終始和やかな雰囲気で会員同士の交流が図られました。ちなみに今回の大会参加者は地元参加の23名を含め合計101名、懇親会参加者は55名でした。

翌6日は、長岡グランドホテル前に8時15分に集合し、51名の参加者が観光バス一台に搭乗して史跡研修に出発しました。今回の史跡研修の行程は、次のようなものでした。

北越戊辰戦争伝承館・古戦場パーク→雪峠の戦跡→居食亭「東忠」にて昼食→慈眼寺→船岡山官軍墓地→山本五十六記念館/河井継之助記念館(任意見学)→長岡駅

史跡研修にあたっては、白井・淺川の両名が解説を担当しました。参加者からはいろいろな質問や意見が寄せられ、その熱心さがひしひしと伝わってきました。研修の詳細については、会員の栗原大輔氏による「史跡研修報告」を本誌に別稿として次頁以降に掲載しましたので、そちらをご覧ください。史跡研修終了後はJR長岡駅に向かい、そこで解散となりました。

最後に、基調講演をお願いした相澤氏、特別講演のほかパネルディスカッションや史跡研修での解説をご担当いただいた白井氏、個人研究発表で日頃の研究成果を報告いただいた会員の皆様に対し、大会委員一同厚く御礼申し上げます。また、今大会開催にあたり長岡観光コンベンション協会から多大なご支援をいただきました。記して御礼申し上げます。ありがとうございました。

(文責・淺川道夫)

史跡研修報告

栗原大輔

史跡研修は、主として特別講演とパネルディスカッションで登壇した小千谷市学芸員の白井雅明氏による案内を受ける形式で、新政府軍と奥羽越列藩同盟軍によって、小千谷市と長岡市で展開された北越戊辰戦争の様相を理解することを目標に実施されました。

バスに乗車した計51人は、午前8時半に長岡グランドホテルを出発。北越戊辰戦争伝承館・古戦場パーク(長岡市)~雪峠戦跡(以降小千谷市)~居食亭「東忠」~慈眼寺~船岡山西軍墓地~朝日山戊辰戦争遺跡群浦柄地域を巡りました。全体の研修後は希望者により山本五十六記念館と河井継之助記念館の見学も行われ、長岡市が輩出した先人について学びました。

各研修地点やその道中では、考古学研究者で長岡・小千谷両市の地形や地質に熟知している白井氏や、幕末軍事史を専門とする淺川道夫氏の解説が展開されました。参加者は熱心に耳を傾け、現場を見分し、盛んに質問を投げかけていました。

以下、研修した概要について報告していきます。

一 北越戊辰戦争伝承館・古戦場パーク(長岡市)

まず一行は北越戊辰戦争伝承館に到着し、同戦争の後半に当たる長岡城攻防戦の展示を見学しました。同館には、慶応四年当時の長岡市周辺地形を再現した模型の他、実際に使用された小銃や銃弾・砲弾、書簡などがありました。

地形模型を取り囲んだ参加者は、当時の長岡城北東方が八丁潟と呼ばれる低湿地帯であったことを確認。同盟軍が一旦城の北に位置する栃尾周辺まで撤退し、その後城を奪還する際、通行が困難であった八丁潟の道程を採用した理由や、当時通行した様子について考察しました。また、展示の中にあった越後口大参謀西園寺公望の書簡からは、この奇襲によって長岡城から撤退する新政府軍の混乱した状況が読み取れました。

2階の展望所からは、同盟軍が辿った八丁潟の経路が一望できるようになっていました。一帯は現在も水田となっていることから、湿地帯であった往事を想像することができます。

展示を見終えた後、同館の清水憲夫館長から、北越戦争当時の同地周辺について説明を受けました。清水氏によれば、戦時には両軍が民家に火を放ったため、合計145軒の家屋が焼失し、中には全家屋を失った集落もあったとのことでした。さらに、慶応4年の長岡は、信濃川が逆流を起こす程の洪水に見舞われて凶作に陥り、農民は多大の苦労を強いられたようです。

それにも関わらず、周辺の住民は近辺に野晒しとなっていた両軍兵士の遺体を供養したということでした。現在は供養塔は残っていないものの、傍らには昭和12年当時に海軍中将であった山本五十六が揮毫した「戊辰戦蹟記念碑」が立っています。

最後に、長岡四斤山砲研究会(長岡では「よんきんさんぽう」と呼称)による模造山砲の発砲展示がありました。当学会が訪れたため、花火師を招いて特別に準備されたもので、参加者は発火の瞬間を興奮の面持ちで見物しました。

二 雪峠戦跡

国道17号を南下すると、バスは信濃川を横断して小千谷市へ。ここから、小千谷市学芸員の白井氏による講話が始まり、充実した移動時間となりました。

白井氏によると、小千谷市の地形の特徴はフォッサマグナの隆起帯と河岸段丘にあるとのことでした。前者については、海底堆積物を主体とする隆起作用による地盤は軟弱であるため、地震等の自然の地形変化によって急峻な地形が形作られやすくなるそうです。確かに、「太平キ(おおひらき)」とも呼ばれる朝日山は比較的なだらかな形状をしていましたが、一方で、その南側にある鬼倉は信濃川に向かって断崖を形成していることが車内からも確認できました。さらに、この急峻な地形を活かして、一帯の山上には南北朝~織豊時代にかけて山城が多数築造されていたとのことです。

バスが小千谷市役所附近から南に向き、市街地へ進んでいくと、白井氏から「河岸段丘を上がっている。基盤となる土の色が青色から黄色になった」との説明がありました。市街地は河岸段丘の上にある交通の要衝であり、戦国武将の上杉謙信は越後から出陣する際、しばしば小千谷に兵を集めていたということです。また、道幅は既に江戸時代から、現代のように自動車がすれ違える程広かったようで、小千谷縮を製作し、商業で栄えた小千谷の往事を偲ぶことができました。白井氏は、この街並みは当地の商人が主体的に作り運営したとして、だからこそ住民は小千谷を戦火に包まないように手を尽くしたのだろうと推論しました。

さて、小千谷方面において同盟軍と新政府軍が最初に干戈を交えた雪峠は「雪峠 明治戊辰緒戦激闘之地」碑から、西へ5分程度歩いた林へ入った所にあります。現在は木が生い茂っておりますが、道は150センチメートル程度の幅を均一に保って成形されており、慶応4年当時は街道としてきちんと整備された痕跡を見ることができました。

雪峠は、西から東へと登る峠道の頂上附近で北へほぼ直角に曲がり、切り通しを抜ける形状となっており、その周辺に3つの陣地が構えられています。まず、曲がり角までの登り道の脇には平坦部が作られています。そこには胸壁の他、石が敷かれた区画が整備されており、火薬を保管していた可能性があることがわかりました。

坂を登り切ると、東へ向いた目線の先にも陣地跡があり、登ってくる新政府軍を真正面の高所から迎え撃つことができます。陣地は表面が滑らかな礫を用いた積石で補強されていましたが、これは北越戊辰戦争前からあるもののようでした。

さらに、同地点から西を見上げると、崖の上に最も大きな平坦地が展開しています。発掘調査を行ったところ、長方形の建物を支えていたと見られる6つの柱跡や、井戸や土塁も見つかっていると、白井氏から解説がありました。

講義によって、「雪峠戊辰戦争遺跡群」として一定の規模の陣地があったことがわかりました。しかし、淺川氏によれば新政府軍は峠の西の山中を迂回して陣地の意味を喪失させたため、戦闘は一日で終結したとのことです。特にこの陣地を守っていた同盟軍方の衝鋒隊の人数が200人と少なかったことが影響し、同隊は陣地を防禦するだけで手一杯とならざるを得なかったとのことでした。

遺跡群の発掘調査については、木や草を切り除くなど、多くの労苦を要したとの話もありました。住民の方々も大いに協力を行ったとのことで、地域の歴史を支える人々の存在を垣間見ることができました。

三 居食亭「東忠」・慈眼寺

昼食は、小千谷談判の後に河井が立ち寄ったことで知られる東忠で摂りました。この店の建物は国の登録有形文化財となっており、2階には河井が過ごし、小説「峠」の取材で司馬遼太郎が訪れた、通称「梅の間」があります。

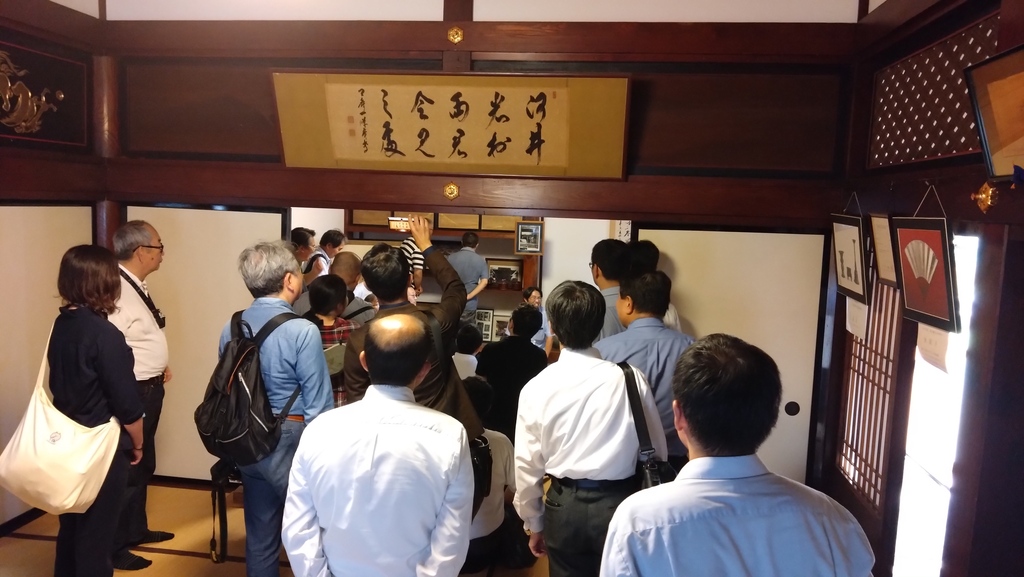

昼食後は、長岡藩の河井継之助と新政府軍軍監の岩村精一郎が対面し、世に言う小千谷談判を行った慈眼寺へ。「河井岩村両君会見之処」の額が掛けられた部屋は7畳で、部屋から溢れるばかりの参加者は、両軍に中立の立場で会津藩を説得させて欲しいとの河井の嘆願を岩村が拒否した理由について、淺川氏から説明を受けました。

その後、淺川氏により、寺が所蔵する戊辰戦争所縁の資料の解説が行われました。未使用の小銃弾に関しては特に熱心な質疑が行われ、聴講者は実際に手に取って観察し、弾の中に残されている木栓などを確かめていました。

四 船岡山西軍墓地

西軍墓地(当地では官軍を西軍と呼称)は慈眼寺から少し南にある船岡山頂にあり、計1909基の墓石が建てられています。山縣有朋が撰文した「時山君之碑」に象徴的なように、被葬者は長州藩兵が多く、それ故に安倍晋三元首相など山口県出身者がしばしば訪れているとのことです。

現在、遺骨は改葬されているため、あるのは墓石のみという状況ではあるものの、地域の人々によって丁重な整備を受けているようです。例えば平成16年に発生した中越地震では多数の墓石が倒壊したものの、整然と立て直されたとのことで、小千谷市民の気配りを感じることができました。

五 朝日山戊辰戦争遺跡群浦柄地域

最後の目的地として、白井氏曰く「小千谷方面で最大の激戦地」であった浦柄地域に向かいました。場所は朝日川沿岸を走る国道291号で、榎峠からは東へ数分の所にあります。

白井氏と淺川氏によると、同盟軍は長岡方面から南下して新政府軍から榎峠を奪い、川の北側に広がって陣を布きました。対する新政府軍は、川の南側で同盟軍に正対しましたが、山縣狂介の提案で東へ転じ、朝日山上の同盟軍を攻撃します。ところが、朝日山への攻撃は失敗し、仮参謀の時山直八も戦死したため、新政府軍の攻勢は停滞。両軍は朝日川を挟んで膠着状態に陥る中、砲撃を重ねていたとのことでした。

参加者は、両軍が展開した山中を目を凝らしながら確認。一行の頭上を銃弾が飛び交っていたとの話が出ると、目線を空中へ転じる参加者も居ました。

講義の中で、白井氏は朝日山戊辰戦争遺跡群の全体も研修したかったとも述べていました。仮に実施すると、朝日山を歩き回るだけで一日掛かりになってしまうため断念したとのことでしたが、朝日山も概ね雪峠と同じく良好な状態で残っているということなので、実現の暁にはとても興味深い内容になったのではないかと思われます。

斯くして本大会での研修は全日程を終え、バスは長岡市街へ向かいました。道中は終始晴れて気温も高く、半袖を着用して研修に参加した人も多くありました。とりわけ雪峠に関しては、雨が降ると泥濘により研修が困難になる恐れが強かったため、企画に携わった淺川氏は天気に恵まれたことに胸をなで下ろしていました。

参加者は北越戊辰戦争が行われた現場を目の当たりにし、多くの資料や発掘調査の様相を見学することができ、研修の目的は十分に達成できたと思われます。また、調査や史跡の保存には地元の協力が欠かせず、実際にその協力を寄せる北越地域の人々の気質も理解できました。

全体の研修後、30人程の会員は途中下車し、河井継之助記念館と山本五十六記念館の見学へ向かいました。残る参加者は長岡駅前でバスを降り、それぞれの帰途に就きました。